如何识别基础研究领域的颠覆性成果?

1、李侠 2、李双

(上海交通大学 科学史与科学文化研究院)

随着2018年国务院《关于全面加强基础科学研究的若干意见》的出台,标志着中国加强基础研究的号角已经吹响,两年后的2020年五部委联合出台《加强“从0到1”基础研究工作方案》,这可以看作是科技管理部门对国务院政策的细化与落地。至此全国上下对于加强基础研究达成高度共识,这两年基础研究的投入占R&D的比例也在稳步提升,表明政策的作用已经开始逐渐显现。现在我们面临一个很紧迫的现实问题:如何识别与评价基础研究的成果,尤其是那些具有颠覆性的基础研究成果,如果这个问题解决不好,极容易导致政策失灵及资源配置的损失。基础研究成果的识别与评价是一个世界性难题,难点在于基础研究位于知识生产的前端,其产出大多是以观念、理论或者假说的形式存在,导致缺乏一套现成的鉴别标准可用于识别这些成果。这将不可避免地带来两种潜在的风险:其一,无法鉴别理论/成果是科学的还是非科学的(合理的或不合理的);其二,政策的激励机制无法对准激励靶标,换言之,基础研究领域的什么理论/成果以及谁应该受到激励或资助?

由于基础研究成果大多以观念形态存在,远离日常生活,导致这些成果在特定的时空范围内既无法被证实也无法被证伪,对于颠覆性成果更是如此,诚如美国科学哲学家达德利•夏佩尔(Dudley Shapere,1928 – 2016)所言:由于它们本身是模糊不清的,只能用模糊不清的术语来描述,它们具有的明晰性只是逐步取得的。任何时代都有一套看似合理的并占主导地位的信念,当那些颠覆性成果(新理念)出现的时候,人们头脑内面临新旧信念之间的冲突与矛盾,导致人们反而产生厌恶或恐惧的情绪,这就进一步加剧了颠覆性成果识别与接受的困难。为此,笔者尝试用两种方法解决这个困难,其一,利用科学史的材料来揭示颠覆性成果的一些共性特征,为识别提供认知基础;其二,利用科学哲学的一些成果建构一套评价标准,从而提高颠覆性成果识别的准确率。

1、基础研究的分类与颠覆性成果的发生空间

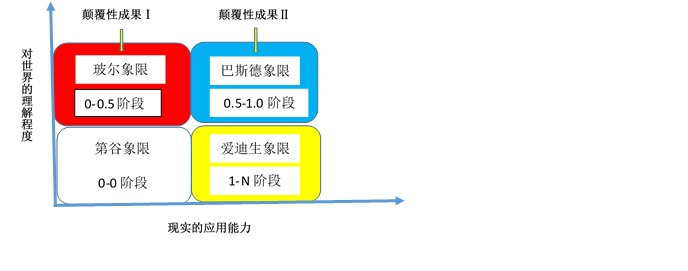

在整个知识生产链条上,研究的类型可以分为基础研究、应用研究与试验发展研究,这就是众所周知的R&D投入的分类依据。即便回到知识生产前端的基础研究,其内部结构也是非常复杂的,美国政策专家斯托克斯(D. E. Stokes)曾基于研究的目的,把基础研究划分:纯粹基础研究(玻尔现象)与由应用引发的基础研究(巴斯德象限),前者是研究者在好奇心驱动下开展的基础研究,其目的在于对世界本质的揭示,而后者则是在解决具体的应用问题时而引发的基础研究,可以看做是为解决实际问题而带来的知识副产品。笔者根据基础研究的难度,曾在2021年提出基础研究的三阶段模式,即0~0.5阶段、0.5~1.0阶段与1~N阶段,第三阶段其实已经是基础研究向应用研究转化的阶段,因此,真正的基础研究就处在前两个阶段。这个划分对于颠覆性成果的识别很重要,我们可以把基础研究处在0~0.5阶段的成果称为颠覆性成果Ⅰ,把处于0.5~1.0阶段的成果称为颠覆性成果Ⅱ,这种划分为后续的不同识别方式的选择提供了具有可操作性的路径。具体见下图:(“第谷象限”这个提法是中科院吴家睿教授命名的)

从发生频率来看,处于玻尔象限的颠覆性成果Ⅰ,在人类历史上极为罕见,这类成果与当时的主流观点/范式是完全相反的,短期内很难被当时的人们所接受,往往被当成异端邪说,但是这类成果往往会引发影响深远的科学革命。处于巴斯德象限的颠覆性成果Ⅱ,这类成果是我们在科学史上经常见到的,它们通常会带来人们认知上的分歧与混乱,在理论的演进过程中,随着其自身的日益完善,它会为某个领域的飞速发展提供巨大的推动作用,相对来说,颠覆性成果Ⅱ的识别要比覆性成果Ⅰ的识别有更多经验方法可以借鉴。颠覆性成果Ⅱ的产出是需要政策调控的,而覆性成果Ⅰ的出现则完全是偶然事件,不需要政策的过多干预。

2、颠覆性成果Ⅰ与颠覆性成果Ⅱ的识别方法

颠覆性(disruptive)这一概念来自于技术创新领域,它是由美国管理专家克里斯滕森(Clayton M. Christensen,1952-2020)等人于1997年率先提出来的,这种类型的创新是比较稀少的,一旦出现就会给市场带来巨大的变革,而我们常见的创新大多数属于可持续性创新,即渐进式创新。把这个概念用到基础研究领域只能看作是一种隐喻,客观地说,基础研究由于是探索未知的事业,一种新理论或新观点被提出来后,通常会与人们已有的观念相冲突,又缺少相应的证据与观察的支持,导致它必然经历普遍的怀疑、艰难的验证到最后的接受或拒绝的旅程,这个过程往往耗时漫长,道路曲折,科学史上这类案例比比皆是,如古希腊哲学家亚里士多德提出构成宇宙的第五种元素是“以太”,牛顿在解决星际间万有引力的超距作用时曾用过这个假设,直到1887年迈克尔逊-莫雷通过实验否定以太存在,耗时2300余年,古代原子论的命运也是如此。因此,基础研究领域的颠覆性成果的识别没有立竿见影的可用标准,往往是成果越基础越不容易识别,甚至无法识别。

由于两类颠覆性成果的出现频率以及难度的巨大差异,导致这两类成果的识别方法也是完全不一样的,下面我们分别论述各自的识别方法。

颠覆性成果Ⅰ。这类成果的主要特征就是“离经叛道”。与当时人们拥有的信念完全相反,也远远超越于那个时代的认知,导致很长时间内既无法被证实也无法被证伪,这类成果的被接受与认同是非常缓慢的过程,其提出者也往往要经历很多的人生磨难,科学史上这类案例很多。没人知道哪片云彩有雨,这是所有事前评价困难的写照。因此,对于这类成果的识别只能采用历史的评价方式,而且评价的重点不是成果本身,而是评价提出者人本身。即提出者的人格特征与对理论的认识论上的具体怀疑。我们不妨看看哥白尼1543年出版《天体运行论》的案例,这就是典型的颠覆性成果Ⅰ,哥白尼的“日心地动说”吹响了第一次科学革命的号角,但是在当时,哥白尼的学说与占主导地位的托勒密的地心说是完全相反的,其实哥白尼早在1509年就已经有了这个学说的核心观点,但是为了防止被宗教裁判所以异端学说的罪名迫害,哥白尼直到临死前才决定出版这本著作,57年后布鲁诺为此付出生命(1600年),89年后的1632年伽利略因传播这一学说,差一点就被宗教裁判所烧死,可见,颠覆性成果Ⅰ这类成果事后看很伟大,当时却是异常凶险。它们被接受普遍比较慢长与曲折。

我们不妨再看看20世纪的这类成果的命运。德国气象学家魏格纳(Alfred Lothar Wegener,1880-1930)在1912年提出大陆漂移假说,魏格纳这一“石破天惊”的观点立刻震撼了当时的科学界,招致的攻击远远大于支持,但是他一直坚信自己的观点。遗憾的是,魏格纳没有等到自己的理论被确证的那一天,为了寻找证据他死在了格陵兰冰天雪地里,在去世33年后的1963年人们发现海底磁条带的广泛存在,由此证明了他的学说是正确的。

通过科学史的梳理,我们还可以发现一个有趣的现象,即做出重大贡献的科学家往往具有独特的人格特质,归纳下来,革命性科学家大多具有内倾、直觉、思考与判断四种性格特质(李双、李侠待发表的论文)。这就意味着那些做出颠覆性成果的科学家很清楚自己理论所具有的巨大影响,提出这种理论绝不是轻率的决定,而是深思熟虑的结果,并愿意为此承担风险。这种性格特质保证了成果在学术道德上的可靠性。此刻,笔者想到尼采的一本书名《看,这个人》,很能表达此时此刻我们的心情。

怀疑要具体化。那么当时的科学共同体该如何评价这些“离经叛道”的理论呢?当年,爱因斯坦的光电效应理论是对普朗克理论的重大推进,甚至颠覆了整个经典物理学体系,但直到爱因斯坦论文发表的两年后,普朗克仍带有抵触情绪,他警告这个年轻的专利员走过了头;然而,六年后,在他提名爱因斯坦接管普鲁士科学院一个令人羡慕的席位时,他的推荐信充满溢美之词,尽管他仍旧补充道:“有时候他可能思辨过了火,比如他的光量子假说就是如此,对此我们不应求全责备。”(《爱因斯坦传》,沃尔特•艾萨克森著,张卜天译)由此可见,应该针对理论具体的要点提出怀疑,而不能全盘否定,换言之,你不同意的地方要具体化,而不能全面怀疑。再加上顺畅的发表过程,开放的讨论空间,具体而非全面的否定,这样才能深入到理论的核心所在,科学史早已证明这是推进科学发展的重要途径。

简单归纳一下,这类成果的识别方式由三条要件组成:历史评价方式+人格特征+具体的怀疑。虽然我们没有办法立刻识别出那项成果是否是真的,但是至少这种识别模式为理论的展开留出了宝贵的时间、空间与宽容。而且,这类研究原本就是完全由科学家的好奇心所驱动的,只要不迫害、不封杀那就是对颠覆性本身的最大支持。

颠覆性成果Ⅱ。由于这类颠覆性成果大多是在已有一些前期研究基础上取得的,因此它的识别方式与颠覆性成果Ⅰ是不同的。相对而言,前期的研究已经积累下一些不错的识别方式,大体来说,颠覆性成果Ⅱ的识别方法有三种:第一是比较理论的经验内容的丰富程度。这是由哲学家波普尔提出的一种鉴别理论优劣的方法,它的实质在于认为进步的理论能够比退化的理论解决更多的经验问题,假以时日,从而形成更丰富的理论积累。第二,是比较理论的预见能力。在波普尔看来,进步的理论具有更强大的预见能力,这也是理论进步的主要标志。比如爱因斯坦的理论,他提出的光线弯曲、引力红移、引力波(用了100年)等,陆续都被实验证明了,所以爱因斯坦的理论是进步的。这两种方法的实现都要借鉴颠覆性技术识别所常用的头脑风暴法,即通过迅猛的思考讨论来识别理论的经验内容的丰富程度以及理论的预见能力。这也是科学共同体在识别颠覆性成果时的职责所在。

问题是很多颠覆性理论在最初的时候并没有这么明显的优势,此时可以采用第三种方法:综合打分法,它把理论的优点分为五个维度,分别是准确性(accurate)、一致性(consistent)广谱性(broad scope)、简单性(simple)、成果丰富性(fruitful),这五项指标可以根据需要设定不同权重,然后计算得分,总分值最高的理论就是最好的理论。简言之,这个识别模式就是ΣT=A+C+B+S+F。这个模式是在哲学家托马斯•库恩的观点的基础上总结出来的。

3、提升基础研究领域颠覆性成果涌现与识别的一些路径选择

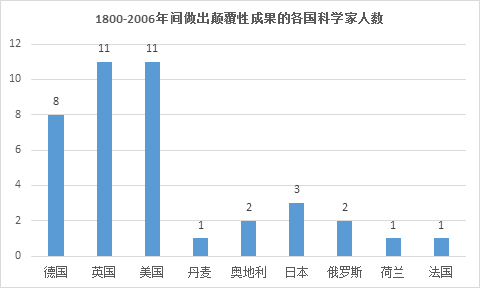

为了提升基础研究领域颠覆性成果的涌现,我们需要做些什么呢?由于这类成果识别的滞后性与困难性,我们还是需要从科学史的案例中去寻找一些线索。为此,笔者选取了1800——2006年间在基础研究领域做出颠覆性成果的40位科学家为例,看看他们成功背后还隐藏哪些我们尚不知道的秘密?归纳下来有如下几点:

第一,经过统计发现,这40位科学家做出颠覆性科技成果的平均年龄为36.45岁。这一结论与我们先前的多项研究所取得的结论基本相同,即科学家在38岁左右达到学术创造力的峰值年龄(李侠等,2000)。这一结论提示我们颠覆性成果大多是由青年人做出来的。这个结论对于未来制定关于基础研究人才的相关政策提供了一种有益的参考与借鉴。

第二,根据这40位杰出科学家的国籍信息,大体能推断出他们所属的文化类型:以新教/清教文化为主,占总人数的82.5%(33/40)。这个结论再次印证了我们前期的研究结论:文化变革对人才成长与科技发展的作用有以下三点:首先,新文化范式能够塑造新的世界观。对于人才成长而言,新文化能够提供一套新的看世界的视角,他能看到老的范式所无法看到的现象;其次,基于新的文化范式能够建立一套新的社会秩序。新的社会秩序往往能带来人的解放与自由范围的扩大,这为行动提供了潜在的空间;第三,新文化范式能够扩大人际信任与系统信任的信任半径,尤其是群体间的信任。一个社会的信任半径的扩大,能够有效降低整个社会的交易成本,从而有助于人才、知识与市场的成长。(李侠、谷昭逸,2022)40位科学家国籍信息见下图:

第三,加大基础研究投入。任何知识的生产都需要投入相应的科技资源,对于基础研究而言,也是一样的,支持基础研究的基本条件可以用公式表达如下:基础研究产出=人才+投入+政策+文化+舆论,这里的产出包括颠覆性成果。天下没有免费的午餐,知识生产遵循同样的道理,不投入哪有凭空而来的成果。据我们的统计,西方发达国家基础研究投入占R&D的比例多年维持在15%左右,以美国为例,美国过去21年间(2000-2020年)的基础研究投入占R&D的比例平均下来为17.2%,这也证明了那些科技强国为什么在基础研究领域表现优异的一个根本性原因。任何时代,物质的贫乏也会造成群体思想与创造力的贫乏。

第四,自由的舆论环境对于研究质量的提升与颠覆性成果的识别具有重要作用。根据上图所示的优秀科学家国籍分布可以看出,基础研究表现优异的国家舆论环境都是比较自由宽松的,这种环境有利于知识生产和创新性想法的涌现与交流。其实道理很简单,有了宽松的舆论环境就能避免滥竽充数现象,并且可以通过科学共同体的集体智慧,可淘汰劣质的低水平重复以及作假等现象的发生;同时,借助科学共同体的群体智慧,可以更有效地识别出颠覆性成果的意义和价值。也许更为重要的是,科学共同体的发展可以提高群体的整体认知水平,从而有助于基础研究能力的提升与识别水平的提高。

也许值得进一步说的是,知识生产的社会基础支撑条件越丰富与完善,那么知识产出就越多,也就更有可能在基础研究领域取得重大颠覆性成果,科学史的研究早已充分证明这条发展路径是科技的必由之路,重大颠覆性基础研究成果很少是在贫瘠的土地上产生的。这就形成了一个悖论:越是条件好的地方越能产生知识,也越需要知识,从而在知识与发展的互动中形成正反馈,反之亦然。而且更为重要的是,在科学共同体发展比较充分的地方,颠覆性成果的识别速度与准确性也随之提高。回想哥白尼的成果从提出到接受要经历曲折的100年时间,那时整个社会的认知基准线比较低,延迟了哥白尼理论被接受的时间,而爱因斯坦的广义相对论从提出到最终确认只用了4年时间就完成了,这一切皆源于西欧当时具备了比较发达的科学共同体以及相关条件,所以才有了爱丁顿(Arthur Stanley Eddington,1882—1944)的著名日全食观察,证明光线是弯曲的,从而让爱因斯坦走上神坛。

对于中国而言,没有什么特殊的捷径可走,只需完善支持基础研究的社会基础支撑条件,遵循与借鉴科学史上那些成功的经验与路径即可。正所谓,工欲善其事必先利其器,这样才能在最短时间内在基础研究领域做出颠覆性的科研成果。

作者简介:

李侠,上海交通大学科学史与科学文化研究院 教授,博导。

李双,上海交通大学科学史与科学文化研究院博士研究生。

【博主跋】这篇小文章写于8月下旬,现发表在《返朴》公众号(2022-9-19),这是原稿,与潘老师合作愉快,是为记!